每日一课 | 省级线上线下混合式一流课程《建筑工程现场安全急救》

编者按

为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,落实新时代全国高等学校本科教育工作会议要求,按照《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》《高等学校课程思政建设指导纲要》,学校积极深化本科教育教学改革,推进“一流课程”“课程思政”建设,推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑,让课堂活起来、课程优起来、教师强起来,切实提高人才培养质量。

在全体福外人的努力下,学校现已获批国家级一流课程2门、省级一流课程56门,构建了全面覆盖、类型丰富、相互支撑的课程思政体系。近期本中心通过“每日一课”公众号专栏,陆续推送“金课”的课程特色、创新与成果,发挥一流课程的榜样示范与辐射作用,带动全校课程思政建设水平的整体提高,打造福外“金课链”,实现课堂高密度、高效率、高质量的目标,构建课堂自信品质。

一、课程团队

课程负责人

黄阵仙,副教授,理学硕士,城乡规划方向,云顶4008集团手机登录智能建造学院专任教师,入选福建省职业技能大赛专家库,福建省红十字会救护员培训师,福州市科技特派员;主持和参与6项省厅级课题,主编1本专著,参编十三五规划教材,已在外文期刊、大学本科学报等专业刊物上发表论文18篇;主持省级线上线下混合式一流“金课”、校级精品在线课程、校级重点课程、“课程思政”示范课程等;指导学生参加第十五届“挑战杯”福建省大学生课外学术科技作品竞赛获得二等奖,指导学生参加大学生创新创业训练项目获得国家级1项,省级3项,指导学生参加福建省职业技能大赛获得二等奖1项、三等奖2项,指导学生参加海峡两岸职业技能大赛获一等奖。

课程团队成员

陈忠源 博士 副教授

智能建造学院副院长

吴能森 博士 教授

土木工程学科带头人 智能建造系主任

黄艳丽

工程造价系主任

李秋艺

专任教师

二、课程简介

《建筑工程现场安全急救》于2021年获批省级线上线下混合式一流本科课程。该课程立足工程领域高度关注的安全问题,结合红十字精神,使学生具备从事建筑行业应有的严谨负责、敬畏生命的高尚品格。系统化、规模化面向工程专业学生普及如猝死、创伤、高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、坍塌等建筑工地常见意外伤害的预防和现场处理以及如自然灾难和突发事故的紧急避险知识,旨在搭建生命教育平台,引导学生参与生命教育学习体验,掌握防灾避险要领,增强现场救护的应变能力,确立公共安全意识和敬畏生命理念,培养学生在灾害事故现场的协调处理能力,提高学生的综合职业素养。引导学生参与、了解自救互救知识和技能,在亲身体验中感悟人生、崇尚人道,热爱生命、敬畏生命。

三、课程特色与创新

(1)创新“四位一体”的教学模式

学生可通过国家级精品在线课程、国家级虚拟仿真实验、已建成的在线课程以及人人急救APP进行无时间限制、无地域限制的全天候学习。通过任务驱动,将线上自主学习、虚拟仿真实验、线下课堂教学和社会实践融为一体,促成学生职业综合素养提升。

(2)知识技能与专业素养深度融合

以生命教育为切入点,引导学生将专业知识的学习与职业品格的塑造紧密结合在一起,在掌握专业所需的知识和技能的同时,能够拥有高尚的人格品质,真正实现专业培养目标。

(3)课程思政元素贯穿线上线下全过程

在授课过程中,将“课程思政”目标与专业知识讲授紧密结合,将思政教育融入到各学习环节,使其常态化。潜心设计专业教学与思政教育双承载的经典教学案例,在适当的教学节点中切入思政,润物无声,达到良好的思政效果。用新视角、新理念、新方法去思考和学习,使专业知识传授和思想政治教育达到双赢效果。

四、课程成果

2017年,《安全救护》获首批校级在线课程立项,建立完备的线上教学资料库并投入教学实践,开始了线上线下混合式教学模式的探索。

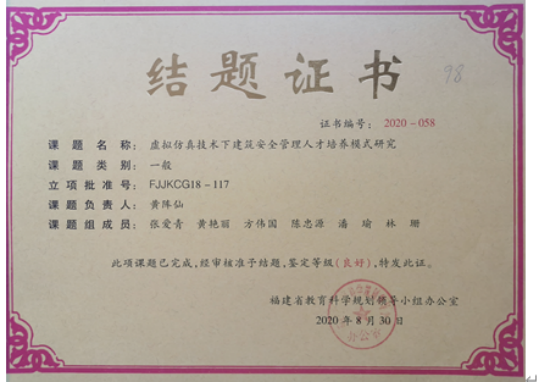

2018年,《虚拟仿真技术下建筑安全管理人才培养模式研究》获批福建省教育科学“十三五”规划课题,并发表两篇相关教改论文。

2019年,《建筑工程现场安全急救》引入国家级在线精品课程,成为首批校级线上线下混合示范课堂。

2020年,本课程获批校级“课程思政”示范课程,成为福建省第二批共享线上课程。

2021年,本课程获批福建省线上线下混合式一流本科课程。

2022年,《建筑工程现场安全急救》获批校级教材建设项目。

本课程的改革效果得到了企业、社会以及红十字会的充分肯定。

(1)本专业学生在校期间成为校红十字会的负责人和主要力量,在课外开展各种各样、富有特色的社会实践活动,在人道实践中培养学生的社会责任意识和博爱情怀,增强责任担当精神。

(2)开展了30多次的下工地实践活动,培训现场工人及管理人员相关急救知识和技能,受服务人员近1万人次,为施工人员的人身安全提供保障。

(3)近1200名学生考取由福建省红十字会颁发的急救员证书,壮大了安全急救的队伍,为全社会筑起一道更加紧固的生命健康安全防线。本专业学生在毕业前即可获得急救员证书,其自救互救的急救技能和公益救助的品德,都得到用人单位的一致好评。